Cantos Cautivos

Cantos Cautivos

Cantata Santa María de Iquique

- Pieza musical de:Luis Advis

- Testimonio de:Alfonso Padilla

- Experiencia en:

Entre marzo de 1974 y fines de julio de 1975, tuve ocasión de realizar el arreglo de unas doscientas canciones y dirigir el montaje de la Cantata Santa María de IquiqueObra sobre la masacre de mineros de 1907 en la ciudad de Iquique (norte de Chile). Compuesta por Luis Advis en 1969 y grabada por Quilapayún en 1970.. En verdad, la cárcel fue mi conservatorio. Allí aprendí lo básico del métier de músico.

¿Cómo conseguíamos los textos de las canciones y obteníamos su música? En mi caso, en todo el período que pasé en la cárcel, reuní unas 700 canciones en diez cuadernos.

Los dos primeros se escribieron a partir de lo que recordaban numerosos presos políticos. Los textos de los restantes los sacamos de revistas de música popular que nos hacían llegar nuestros familiares y amigos, y también de discos LP.

Introdujimos discos que estaban, de hecho, prohibidos o bien, tenerlos representaba un serio peligro para la integridad de las personas. Se metían simulados en carátulas de discos de cantantes inofensivos para la dictadura, a veces, además, “pagando” a algún guardia con una botella de licor.

De este modo introdujimos a la cárcel discos de Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Chico Buarque, Carlos Puebla, Joan Manuel Serrat, Mikis Theodorakis, Joan Báez, Violeta Parra, Daniel Viglietti y de las principales figuras de la Nueva Canción Chilena(2) como Víctor Jara, Patricio Manns, Isabel y Ángel Parra, Rolando Alarcón, Quilapayún, Inti-illimani, Aparcoa e Illapu, entre otros.

Dos compañeros en un día sacaban los textos de las canciones, y en dos yo los escuchaba atentamente para obtener el acompañamiento armónico y rítmico, lo que escribía de la manera habitual con que opera la música popular. Al cuarto día, el disco salía de la cárcel.

En cada una de las tres celdas colectivas – una celda para cuarenta presos y dos celdas para sesenta presos políticos – disponíamos de tres tocadiscos de propiedad de presos políticos. En esos rudimentarios tocadiscos, escuchábamos la música que queríamos, pero no a gran volumen, para evitar registros sorpresivos por parte de los gendarmes.

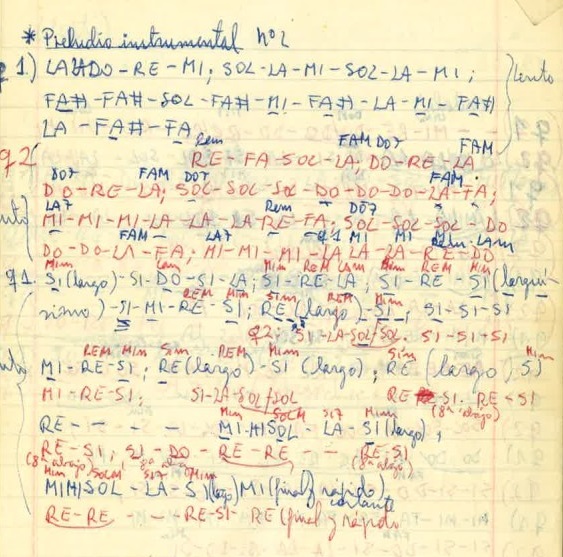

El proceso de montaje de la Cantata Santa María de Iquique duró poco más de dos meses, entre comienzos de marzo y segunda quincena de mayo de 1975. Después de sacarse el texto del disco en varios días, escuché la música muy atentamente durante un mes. Como no sabía escribir ni leer música, la anoté con los nombres de las notas y los acordes que acompañaban la melodía.

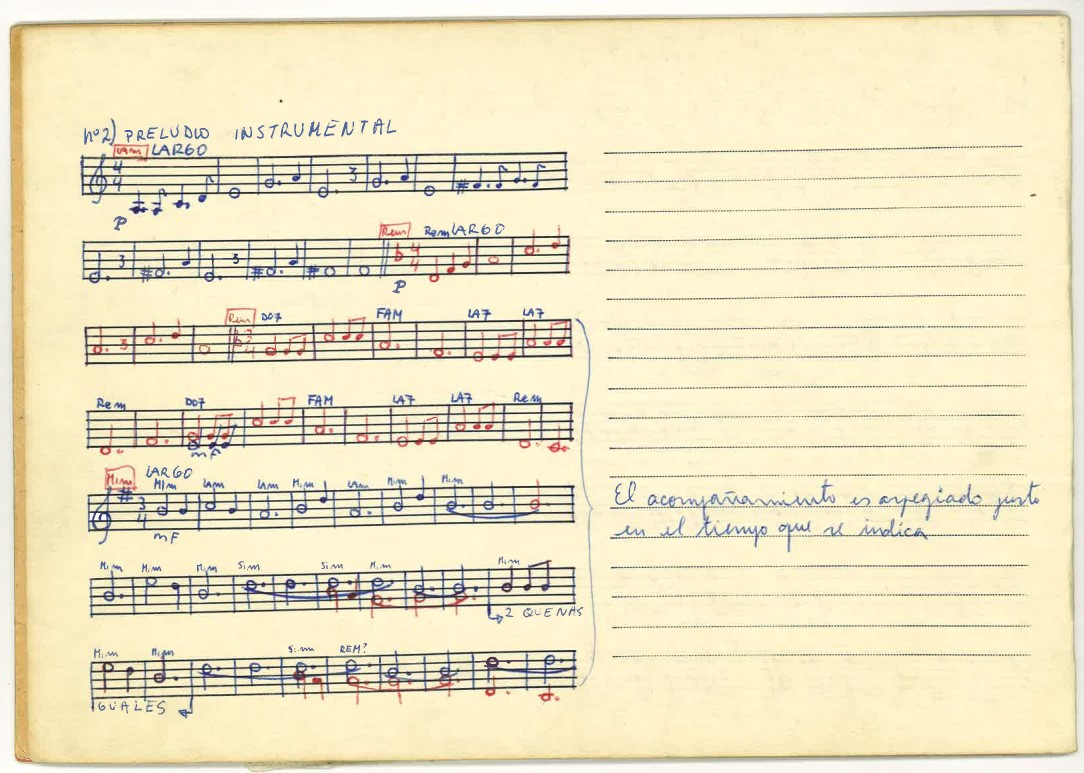

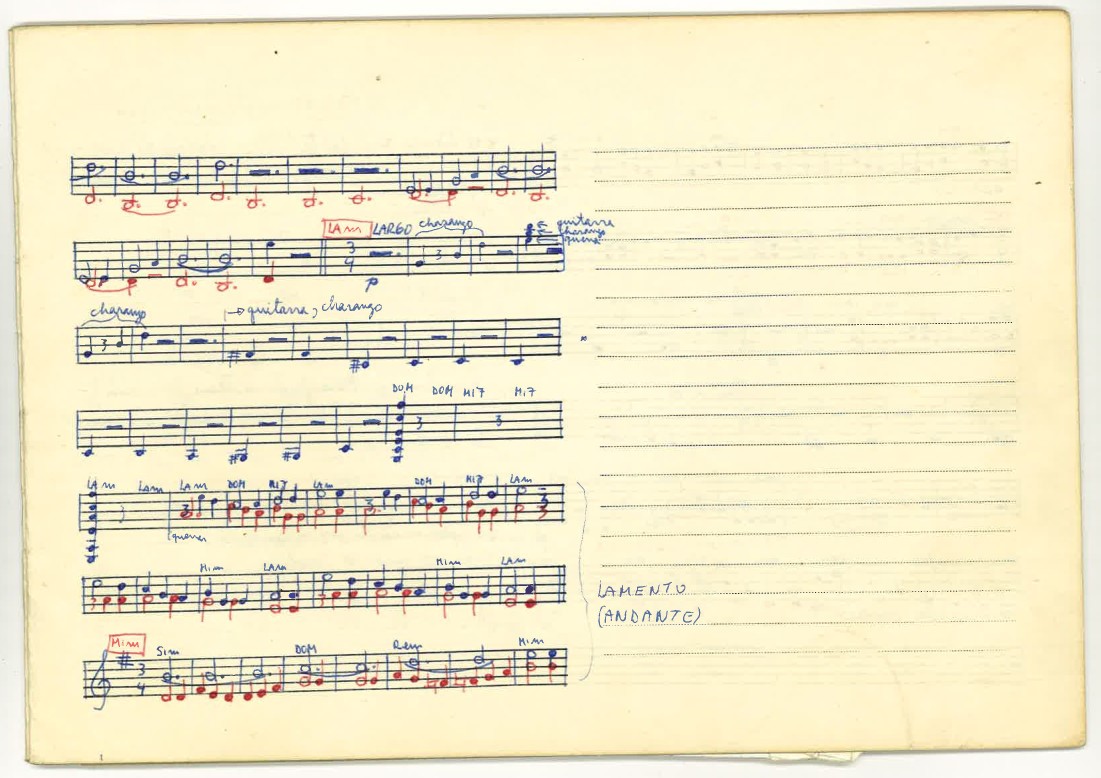

En esos días llegó preso un profesor de economía de la Universidad de Concepción y tomó consigo un acordeón-piano y un libro con piezas para ese instrumento. En ese libro había una introducción de teoría musical y lo devoré de inmediato. Así fue que en junio y julio de 1975 comencé a aprender a escribir música y anoté la Cantata Santa María en una partitura escribiendo las melodías y anotando los acordes sobre ella.

Sin embargo, mis conocimientos eran muy precarios, por lo que la notación tuvo imprecisiones, la más seria de todas, por ejemplo, que el preludio está en compás de 3/4, y yo lo escribí en 4/4. (En la grabación de Quilapayún hay partes rítmicas que no están 100% fijadas, hay una cierta improvisación, o bien, utilizaron por breves momentos una agógica más libre. Todo esto es normal en la música tradicional y la popular.)

Aprendí la obra de memoria y el montaje lo hicimos de la misma manera como trabajan los músicos populares: enseñé cada voz, cada línea melódica de las quenasFlauta tradicional andina, hecha de caña o madera., cada acompañamiento armónico, los rasgueos y los ritmos del bomboTambor grande utilizado en varias regiones de Latinoamérica., sobre la base de la repetición. Cada cual aprendió su parte, por cierto, de memoria.

Los ensayos duraron un mes y los realizamos en una celda de castigo muy pequeña y con muros y puertas tan gruesas, que fuera de ella no se escuchaba nada. De este modo, la presentación de la obra fue una sorpresa completa para los presos políticos. Durante el “concierto” se acercaron a escucharla algunas decenas de presos comunes y varios guardias.

Esta experiencia nos demostró de manera fehaciente la fuerza que tiene el arte, sobre todo – en el caso de la música – aquellas obras, canciones o piezas de la música tradicional, popular y docta, que conjugan de manera magistral un texto profundo, una música apropiada y una enorme carga de humanismo.

Claves:

Publicado: 04 diciembre 2019

Testimonios relacionados:

- En qué nos parecemos Luis Cifuentes Seves, Campamento de Prisioneros, Estadio Nacional, septiembre - noviembre de 1973

Esta antigua canción española fue popularizada en Chile por el grupo Quilapayún en los años 1960s. Víctor Canto y yo la cantamos a dúo, en el Estadio Nacional de Santiago, convertido en campo de concentración, tortura y exterminio.

- En qué nos parecemos Scarlett Mathieu, Campamento de Prisioneros Cuatro Álamos, 1974

En Cuatro Álamos, me marcó profundamente el canto de un actual detenido desaparecido que se llamaba Juan Chacón. Él cantaba “En qué nos parecemos”, una canción de amor de la Guerra Civil Española. Me quedó muy grabado esto porque ese compañero desapareció desde Cuatro Álamos.

- Que la tortilla se vuelva Claudio Melgarejo, Comisaría de Concepción, noviembre 1973

Estuve una semana en cautiverio, en noviembre de 1973. No escuchaba tantas canciones, pero las más típicas que cantaban mis compañeros eran “Venceremos” y “Que la tortilla se vuelva” (también conocida como “La canción del tomate”), que retrata el aprovechamiento del patrón hacia los obreros.

- Libre Marianella Ubilla, Campamento Prisioneros Estadio Regional, Navidad de 1973

Me tomaron presa el 23 de noviembre de 1973, en la Universidad de Concepción. En el Estadio Regional de Concepción, cantábamos el “Himno Nacional” en la mañana, todos los días.

- No soy de aquí (A mi compañera) Alfonso Padilla Silva, Campamento Prisioneros Estadio Regional, 25 de diciembre de 1973

El coro cantó una pieza “A mi compañera”, con la música de “No soy de aquí, ni soy de allá” de Facundo Cabral.

Testimonios de la plataforma Cantos Cautivos pueden ser citados y compartidos siempre que sean atribuidos (incluyendo autor/a, nombre de nuestro proyecto y URL), para fines no comerciales y sin modificaciones, según la licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0). Se requiere autorización para 1) toda reutilización de los datos de la plataforma y sus metadatos asociados distinta a citas y difusión vía licencia CC BY-NC-ND 4.0, y 2) todo uso en eventos, conciertos, obras de teatro, películas, etc, de obras musicales escritas o grabadas por participantes del proyecto. Para ello, solicitamos enviar una propuesta con al menos un mes de anticipación al correo contact@cantoscautivos.org. Para usos de obras musicales escritas o grabadas por personas ajenas al proyecto, favor contactar a dueños/as de derechos de autoría.